2025年7月29日,理想i8发布会上那段卡车四轮离地的碰撞视频,意外将商用车安全技术拉入公众视野。随着乘龙卡车连续四天发布技术声明,其独创的龙骨式框架驾驶室——这项曾通过欧盟ECE R29认证的"中国智造",终于从行业幕后走向台前。这场争议背后,是商用车安全技术从"硬抗冲撞"到"智慧防护"的进化史。

龙骨框架的诞生:从生物力学到钢铁艺术

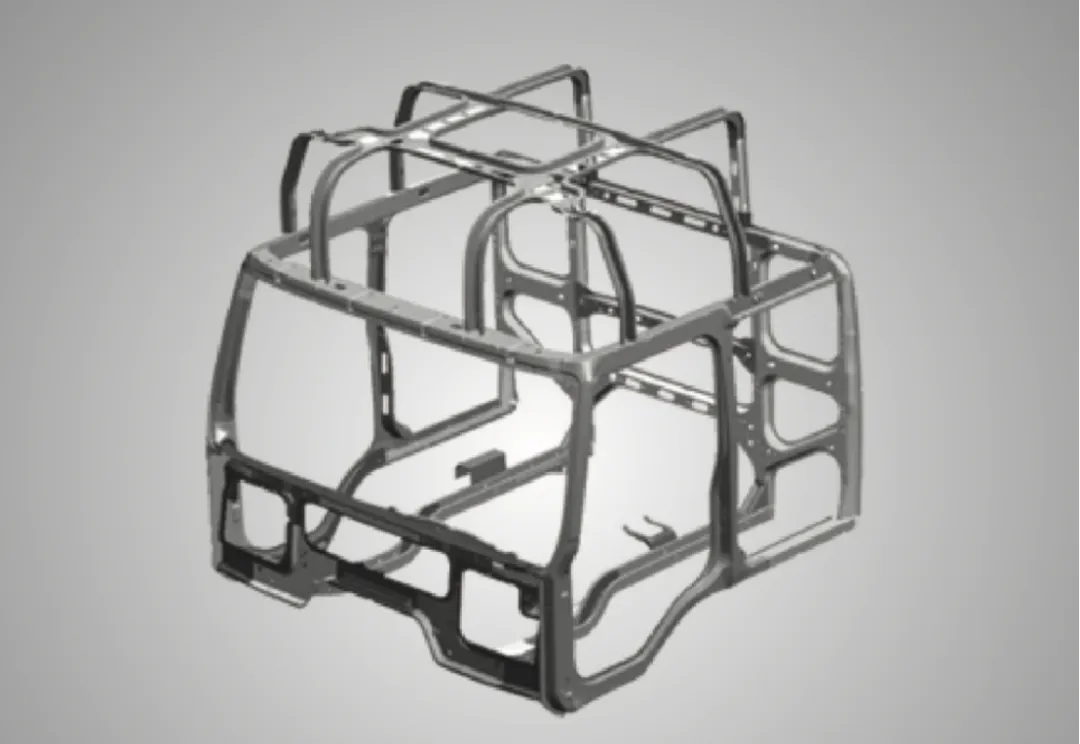

上世纪90年代,中国卡车事故死亡率居高不下,传统驾驶室的"铁皮包裹"设计在碰撞中极易塌陷。东风柳汽工程师团队受脊椎动物骨骼结构启发,于2003年提出"龙骨框架"概念——通过模仿人体脊柱的多通道受力原理,在驾驶室顶部、底部、侧围构建环状支撑结构。2016年首批量产车型的碰撞测试显示,该结构使驾驶室变形量减少42%,生存空间提升60%。能够大幅度的提升驾驶室的安全,得益于龙骨式框架的四层防护体系。

抗冲击层:3mm厚Q700超高强钢前防撞梁,可吸收40%撞击能量

缓冲层:多孔铝材吸能盒通过塑性变形消耗30%动能

骨架层:双层大梁采用6300吨压力机一体成型,抗拉强度超700MPa

柔性层:独创的碰撞诱导结构,精准控制变形方向

2025年最新测试数据显示,该结构在80km/h追尾测试中可承受50吨冲击力,车窗夹胶玻璃保持完整,杜绝二次伤害。

进化之路:从欧盟认证到现实守护

2019年,乘龙H7驾驶室在德国完成EEC R209标准碰撞测试。面对56km/h刚性壁障撞击,驾驶室后移50cm的"溃缩式生存空间"设计令欧洲专家惊叹,变形量仅300mm(欧标限值500mm)。这项技术随后被写入《商用车辆驾驶室乘员保护》国家标准(GB 26512-2025),堪称征服欧标的东方智慧。而这项智慧,在无数个场景中,发挥着“人命至上”的安全哲学。

在云南某真实事故中,一辆载重30吨的乘龙卡车从悬崖坠落,龙骨框架保持完整,驾驶员仅受轻伤。事后勘查显示,11个环形吸能结构中有9个按设计路径变形,完美验证了"可控溃缩"理念。这种"以结构换生命"的设计逻辑,正是商用车安全与乘用车安全的核心差异。

未来战场:智能时代的主动防御

时间来到了2024年,乘龙汽车开启数据驱动安全升级,推出了第四代龙骨框架植入应变传感器,可实时监测骨架应力变化。配合AEBS紧急制动系统,形成"碰撞前预警-碰撞中防护-碰撞后救援"的全周期保护链。路测表明,该技术使侧翻事故死亡率降低67%。乘龙最新公布的"龙骨-Pro"架构,将新能源车电池包防护理念引入商用车。其"笼式电池舱"设计与驾驶室龙骨框架形成力学联动,在电动车碰撞测试中实现"驾驶室零变形+电池无泄漏"的双重突破。这或许预示着:下一次行业争议的焦点,将是商用车如何重新定义安全标准。

安全没有终点的长征

当理想i8的碰撞视频引发流量狂欢时,乘龙卡车用70年的技术积淀作出回应——安全不是表演,而是对生命的敬畏。从模仿生物结构的朴素起点,到领跑全球的智能防护体系,龙骨框架的故事印证着中国制造的硬核升级:真正的安全,永远建立在真实事故的数据之上,写在卡车司机的生存概率之中。当龙骨撞上流量,谁能赢这件事,答案从来都是肯定的。