[ 追踪热点 深度报道 ]

商用车反杀:理想i8碰撞测试引爆汽车营销信任危机

一场“导演”的碰撞

7月29日,理想i8上市发布会上一场精心策划的碰撞测试,意外演变成一场舆论风暴。当东风柳汽乘龙卡车在与理想i8的正面碰撞中,其车头竟被撞得“跳起来”的离奇画面,迅速引发公众对测试真实性的质疑。东风柳汽随即发声,直指这是一场“导演行为”,并高调启动全渠道维权行动。一场意图制造流量的事件,最终被流量反噬。

揭底测试机构“双重身份”

事件表象是理想营销翻车,深层则暴露了中国汽车测试领域“既当教练员又当裁判员”的顽疾。承担此次测试的机构是中国汽研——一家具有市场属性的上市公司,同时又承担部分汽车标准与法规的测试审核职责。中国汽研在回应中强调该测试“非强制目录测试”,暗示其本质是满足企业需求的商业行为。值得注意的是,中国汽研与中汽研虽名称相似,却分属不同实体,在商业属性上存在竞争关系。如今车企发布会上的热效率、碰撞参数乃至智能驾驶等测试报告,多由这两家机构出具或背书。这些看似权威的认证,其客观性和公信力,与第三方社会测试相比未必更具说服力,甚至可能与“懂车帝式”碰撞相差无几。

测试机构公信力危机的根源,在于其商业属性与公共职能的冲突。作为企业,生存与盈利是核心目标,服务付费客户(车企)是其天然立场,而非服务于广大消费者。汽车测试领域资金门槛极高——仅江浙沪一处测试场地动辄投入数十亿,巨额成本压力迫使检测机构不得不大量承接企业“私活”。尽管相关部门已将中汽研的部分政策与标准制定职能收归工信部,但“教练员兼裁判员”的体制困境仍未破解。

商用车的“流量反击术”

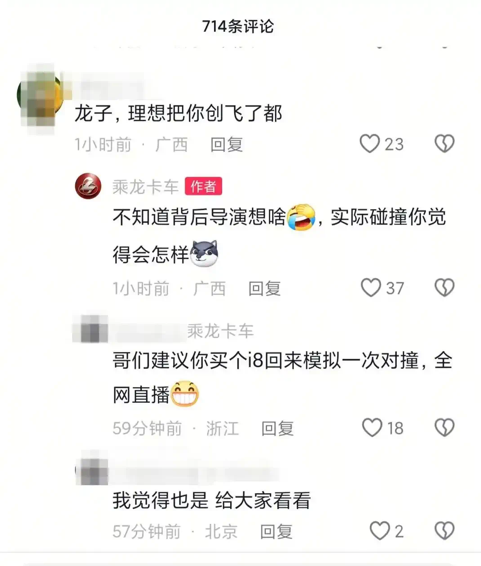

这场发布会上的碰撞画面,其漏洞之明显几乎无需专业眼光即可识破。无论是营销主体理想,还是执行测试的中国汽研,很可能都未充分关注作为碰撞“介质”的卡车品牌——东风柳汽乘龙。一次精心策划的营销测试,却为被撞方柳汽制造了千载难逢的热点契机。面对从天而降的巨大流量入口,柳汽果断“得理不饶人”,展开了一场高效的舆论反击。

商用车与乘用车历来如同两条平行赛道,交集甚少。乘用车作为To C行业,常被视为流量与舆论运作的行家,但商用车领域实则展现出更强的行业凝聚力与更接地气的传播策略。此次事件中,除了社会及汽车垂直媒体,一股清晰的商用车舆论矩阵迅速成型,配合乘龙强大的渠道营销能力,打出了一套漂亮的组合拳。尽管在传播的细节质感上或有差距,但商用车阵营在“讲理”的清晰度和力度上,往往更胜一筹。

理想营销的“体系短板”

这场与乘龙的意外碰撞,无情地放大了理想新车营销链条上被忽视的薄弱环节。过往经验表明,极致营销确能有效点燃消费者情绪;然而当下市场环境已变,情绪之火越旺,反噬车企的风险反而越大。理想i8从亮相、预售到发布的整个节奏,似乎缺失了过往产品中强烈的消费对象感创新,过度依赖营销技巧来唤醒消费者感知——这种策略对企业体系能力的考验极为严苛。正如一个猎户,若未练好筋骨、磨利刀枪,仅凭几碗壮胆酒与几声呐喊就闯入森林,本想吓退饿狼,却可能引来猛虎。这正是体系化创新车企与仅擅碎片化创新者的根本差距。汽车行业的终极竞争,从不在于单一长板有多突出,而在于整个体系是否存在致命短板。

过度营销的失灵

2025年,汽车行业的过度营销神话正加速破灭。过去几年,营销被部分车企奉为“灵丹妙药”,似乎只要故事讲得漂亮,产品本身优劣反成其次。这导致车企营销体系陷入一种怪圈:闭门造车,沉迷于对标与空想,妄图靠一个“金点子”让产品一夜爆红,却全然忘却汽车成功本质是对研发、制造、供应、渠道、成本与质量的全链条把控。汽车销售,非玄学,实乃严谨的系统科学。

编者按:理想与乘龙碰撞风波终将冷却,双方很可能在私下达成某种和解:一方承认失误,另一方则见好就收。两者本无深层利益纠葛,仅是一次“你失误,我借势”的舆论插曲。然而此事犹如一记警钟:车企当戒过度营销,机构须慎“过度测试”。制造热点绝非万能药,汽车终归要靠产品力说话。若继续沉迷“情绪化造车”或“营销造车”,终将被反噬。汽车企业无法依赖“一招鲜”长久生存,比拼的是细水长流的体系实力与无显著短板的综合能力。这深刻揭示了一个现实:尽管造车新势力阵营已大幅收缩,但2025年暴露的转型问题清晰表明,残酷的淘汰赛远未终结,任何幸存者都不可掉以轻心。